Eine Gesellschaft zerfällt nicht über Nacht – sie verliert Schritt für Schritt das Gemeinsame. Doch ebenso kann sie es zurückgewinnen.

In Teil 1 von „Demokratie im Stresstest“ habe ich die ideologischen Mechanismen beschrieben, in Teil 2 die Eskalationslogik – nun geht es um mögliche Auswege. Teil 3 zeigt Wege aus der Sackgasse: nüchtern in der Migration, entschlossen in der Bildung, realistisch in der Gleichstellung. Und vor allem: durch Medien, die Lösungen statt Skandale suchen. Am Ende steht die Frage, ob Deutschland den Mut findet, das Mühselige des Kompromisses wieder als Stärke zu begreifen.

Therapie zwischen Pessimismus und Hoffnung

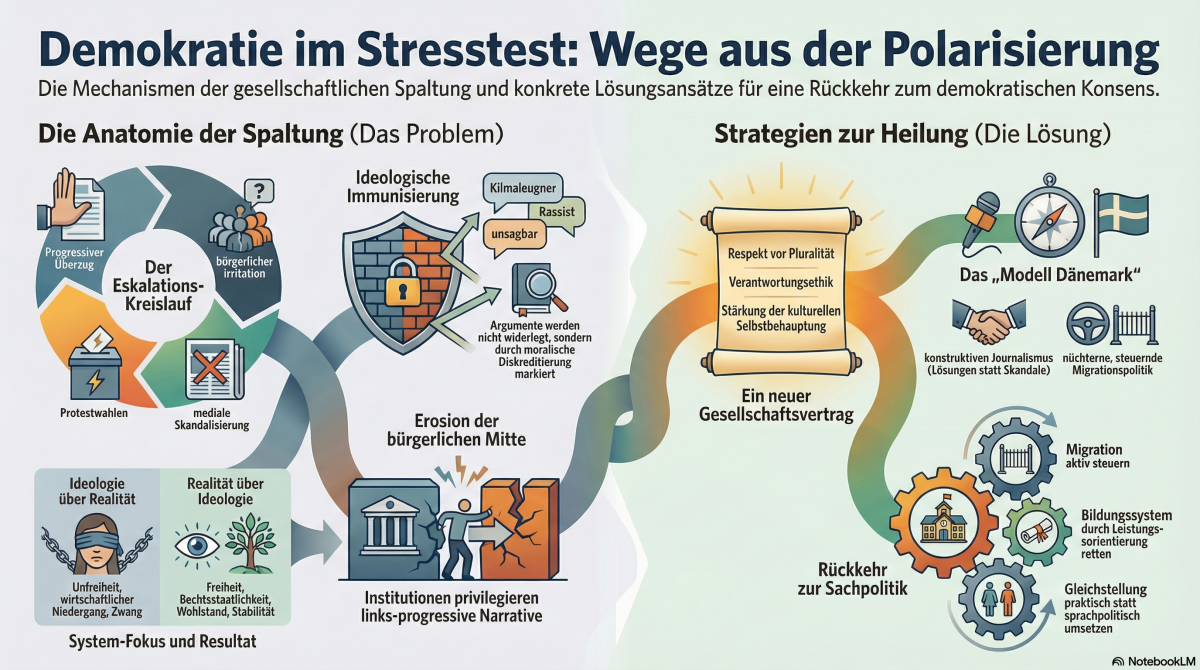

Die Diagnose ist eindeutig: Die Gesellschaft befindet sich auf einem Eskalationspfad. Die Polarisierung wächst, die Extreme profitieren, die Mitte gerät unter Druck. Das Bild ist düster – doch nicht ohne Auswege. Geschichte wie Gegenwart zeigen, dass selbst tief gespaltene Gesellschaften Wege zurück zum Ausgleich finden können. Die Frage ist nicht, ob dies möglich ist, sondern wie.

Therapie bedeutet hier nicht Illusion. Sie verlangt, die Strukturen, die Polarisierung erzeugen, nüchtern zu erkennen und ihnen Mechanismen entgegenzusetzen, die Konsens, Pragmatismus und gegenseitige Anerkennung wieder stärken. Es geht nicht um den Sieg einer Seite, sondern um die Wiederherstellung des politischen und gesellschaftlichen Gemeinsamen.

Lehren aus Geschichte und Gegenwart

Die deutsche Geschichte selbst liefert zwei eindringliche Beispiele:

Weimar scheiterte, weil die Mitte zu schwach war, um die Extreme einzubinden oder abzuwehren. Es fehlte an Kompromisskultur, an institutionellen Sicherungen, an Medien, die Verantwortung für das Ganze trugen.

Die Bundesrepublik nach 1949 dagegen war erfolgreich, weil Parteien und Gesellschaft den Konsens über Grundwerte pflegten. Kompromiss war nicht Makel, sondern Ausweis politischer Reife. So konnte ein zutiefst zerstörtes Land Stabilität, Wohlstand und internationale Anerkennung erlangen.

Der Blick nach Skandinavien zeigt, dass Konsensgesellschaften keine Utopie sind. Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen pflegen seit Jahrzehnten eine politische Kultur, die Kompromisse sucht, bevor Konflikte eskalieren. In diesen Gesellschaften wird das Jante-Gesetz – die unausgesprochene Norm, der soziokulturelle Code, dass sich niemand über den anderen erheben sollte – von Kindesbeinen an verinnerlicht. Es bremst Radikalität und hält die Mitte stark.

Selbst in polarisierten Demokratien gibt es Lernprozesse. Frankreich etwa, lange geprägt von radikalem Schlagabtausch, erlebt mit dem Aufstieg Le Pens eine Phase, in der das republikanische Lager neue Allianzen suchen muss. In den USA, trotz aller Härte der Trump-Ära, blieb das institutionelle Gefüge so stabil, dass selbst massive Angriffe auf die Demokratie (Sturm auf das Kapitol) aufgefangen wurden.

Die Lehre lautet: Freie Gesellschaften sind nicht zum Scheitern verdammt. Aber sie müssen Mechanismen stärken, die Kompromiss, Verantwortungsethik und institutionelle Resilienz sichern.

Aufgaben für Politik und Parteien

Die erste Verantwortung liegt bei der Politik. Parteien müssen sich daran erinnern, dass ihr Auftrag nicht in der Selbstverwirklichung liegt, sondern in der Repräsentation der Bürger.

Demokratische Repräsentation wiederherstellen

Wenn Millionen Menschen eine Partei wählen, kann die Demokratie sie nicht dauerhaft ignorieren. Das bedeutet nicht, dass man extreme Positionen übernehmen muss – aber es bedeutet, dass Wählerinteressen wahrgenommen werden. Tabus ersetzen keine Politik. Wer die AfD dauerhaft ausblendet, stärkt sie nur. Der Weg muss daher in klaren Regeln liegen: Integration ja – aber nur, wenn Grundwerte eingehalten werden.

Kompromiss als Stärke verstehen

Kompromisse wurden in Deutschland diskreditiert. Sie gelten als Verrat, als Schwäche. Tatsächlich sind sie die Essenz von Demokratie. Parteien müssen wieder lernen, ihre Wählerschaften darauf einzustimmen, dass Politik nicht die Durchsetzung des Eigenen bedeutet, sondern das Aushandeln des Gemeinsamen.

Verantwortungsethik zurückholen

Politik muss sich wieder an Folgen orientieren. Energiepolitik, Migrationspolitik, Sprachpolitik – überall braucht es nüchterne Kosten-Nutzen-Abwägung, nicht moralische Überhöhung. Es geht nicht darum, „gut“ zu wirken, sondern wirksam zu handeln.

Plauderei zum Thema

Podcast: Demokratie im Stresstest - Teil 3

Rolle der Medien: Ausbruch aus der Aufmerksamkeits-Ökonomie

Keine Konsensgesellschaft ohne Medien, die Konsens ermöglichen. Der derzeitige Mechanismus – Skandal vor Lösung, Empörung vor Einordnung – ist ein weiterer Brandbeschleuniger der Polarisierung.

Klassische Medien müssen ihre Rolle neu definieren. Statt Klicks und Quoten als Hauptwährung zu behandeln, brauchen sie journalistische Modelle, die Qualität belohnen – etwa durch Abonnements oder öffentliche Förderung.

Öffentlich-rechtliche Sender sollten ihrer Pflicht zur Ausgewogenheit wieder gerecht werden. Nicht indem sie alle Positionen gleichwertig darstellen, sondern indem sie pluraler werden: mehr bürgerliche Stimmen, mehr konservative Perspektiven, weniger Gesinnungsjournalismus.

Soziale Medien brauchen Regulierung. Algorithmen, die Hass und Empörung verstärken, untergraben die Demokratie. Transparenzpflichten, Auflagen zur Diversität von Inhalten und Stärkung konstruktiver Formate sind denkbare Instrumente.

Beispiel Dänemark: Ulrik Haagerup, ehemaliger Nachrichtenchef von DR, prägte das Konzept des „constructive journalism“. Statt nur Skandale zu melden, suchte man nach Lösungen, stellte positive Entwicklungen dar, gab Raum für differenzierte Stimmen. Das Ergebnis war nicht Langeweile, sondern Vertrauen. – Heute erfreut sich der öffentlich-rechtliche, dänische Sender DR der höchsten Glaubwürdigkeit in Europa.

Die Lehre: Medien können anders funktionieren – wenn man will und wenn sie selbst den Anspruch haben, mehr zu sein als Empörungsmaschinen und Verbreiter einseitiger Narrative.

Appell an Journalisten

Es ist die einfachste Übung, die Negativität der Weltgeschichte in Schlagzeilen zu pressen. Die Stichworte liefern die Täter, die eigene „Haltung“ verleiht scheinbare moralische Sicherheit, auf der „richtigen“ Seite zu stehen. Doch damit beginnt das Urteilen und Verurteilen – und der Journalismus gerät in den Sog dessen, was Goethe einst als „Lazarett-Poesie“ bezeichnete: die Fixierung auf das Hässliche, Kranke, Zerstörerische. Weitaus anspruchsvoller ist es, reflektiert zu betrachten, abzuwägen, ein Pro und Contra herauszuarbeiten. Am schwersten aber fällt es, Kritik auch an die eigene Ideologieblase zu richten. Genau hier aber entscheidet sich journalistische Qualität: ob sie der Demokratie dient – oder ihrer Polarisierung.

Die Presse versteht sich gerne als „vierte Gewalt im Staate“. Doch die drei staatlichen Gewalten – Legislative, Exekutive, Judikative – kontrollieren einander wechselseitig. Wenn die Presse frei bleiben will, dann muss sie diese Kontrolle in Form wirksamer Selbstkontrolle selbst übernehmen: durch Verantwortungsbewusstsein, Distanz zur eigenen Haltung, sich nie mit dem Berichteten gemein zu machen und die Bereitschaft, auch die eigenen Narrative kritisch zu prüfen. Nur so erfüllt sie ihren Anspruch, nicht Partei, sondern Dienerin der Öffentlichkeit zu sein. – Für Journalisten des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks sollte das wie ein Verfassungsgrundsatz sogar verpflichtend sein, andernfalls ist nicht auszuschließen, dass dem ÖRR dereinst ein Watch Dog zur Seite gestellt wird. Haltungsjournalismus ersetzt eben nicht die Mitverantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung.

Gesellschaftliche Brennpunkte bearbeiten

Eine Rückkehr zur Konsenskultur wird nicht gelingen, solange die zentralen Konfliktfelder unbearbeitet bleiben. Ein ernsthafter Therapieansatz muss genau dort ansetzen, wo der Alltag der Menschen berührt ist.

Migration:

Deutschland hat sich seit 2015 de facto in eine Gesellschaft mit hoher Einwanderung verwandelt. Die Politik hat dies überwiegend moralisch gerahmt – „Willkommenskultur“, „humanitäre Pflicht“ –, aber kaum nüchtern gesteuert. Das Ergebnis sind überlastete Schulen, Integrationsdefizite, kulturelle Spannungen.

Ein Konsensweg müsste zweierlei leisten: erstens klare Regeln zur Steuerung und Begrenzung, zweitens eine offene Sprache, die Probleme nicht tabuisiert, sondern benennt. Wer Integration fordert, muss auch deren Bedingungen definieren. Skandinavien hat gezeigt, dass Härte in der Steuerung mit Offenheit in der Teilhabe vereinbar ist.

Bildung:

Die Krise des Schulsystems ist nicht allein eine Frage von Geld, sondern auch von Prioritäten. Inklusion ohne Mittel, Klassen mit über 50 % Kindern ohne Deutschkenntnisse, Lehrermangel – all das erzeugt Frust und Abstiegsängste. Eine Konsensgesellschaft braucht jedoch Bildung als Gleichmacher. Das bedeutet: Rückkehr zur Leistungsorientierung, Konzentration auf Kernkompetenzen, Förderung der Sprachfähigkeit. Bildungspolitik ist nicht Nebenschauplatz, sondern Fundament.

Gleichstellung:

Die Genderdebatte hat Energie gebunden, die an anderer Stelle dringend benötigt würde. Gleichstellung in Bezahlung, Karriere, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist weit wirksamer als Sprachpolitik. Eine Konsensgesellschaft wird nicht dadurch gestärkt, dass jedes Dokument mit Genderzeichen versehen ist, sondern dadurch, dass Frauen dieselben Chancen im Beruf, in der Wissenschaft und in Führungspositionen haben. Hier liegen die echten Stellschrauben.

Kurz gesagt: Migration steuern, Bildung retten, Gleichstellung praktisch verwirklichen – das wären die Hebel, um den Alltag der Menschen zu verbessern und die Basis für Konsens zu legen.

Und was können wir als Bürger tun?

Demokratie ist keine Zuschauerveranstaltung. Sie lebt davon, dass Bürger nicht nur kritisieren, sondern Verantwortung übernehmen – durch ihre Wahlentscheidungen, ihr Engagement und ihre Haltung. Wer mit dem Finger auf „die da oben“ zeigt, sollte nicht vergessen: Drei Finger derselben Hand weisen zugleich auf uns selbst zurück. Regierungen entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern aus den Mehrheiten, die wir Bürger an der Urne schaffen.

Dabei lohnt ein nüchterner Blick: Nicht einmal zwei Prozent der Bevölkerung sind in Parteien organisiert. Aus diesem schmalen Reservoir rekrutiert sich das gesamte politische Personal – von den Abgeordneten bis hin zum Kanzler. Es ist daher eine Illusion, dass Politik stets eine Bestenauswahl hervorbringt. Oft bestimmen Karrierewege, Loyalitäten und innerparteiliche Netzwerke stärker als Kompetenz. Umso mehr hängt die Qualität der Politik davon ab, dass Bürger ihre Rolle ernst nehmen und nicht in Zynismus, Apathie oder gar in Wut „auf die da oben“ verfallen.

Die Stabilität der Bundesrepublik beruhte nach 1949 darauf, dass die großen bürgerlichen Parteien – CDU, CSU, SPD und FDP – trotz aller Gegensätze – den Rahmen der Verfassung nicht infrage stellten. Sie schufen dieses Grundgesetz, das unsere Freiheit sichert. Sie trugen den Konsens, dass Demokratie, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit unantastbar bleiben. Egal wer von den Vieren regierte, man konnte sicher sein, sie werden das Land nicht zerstören.

Parteien, die später hinzugekommen sind, haben sich dagegen oft in Abgrenzung zu diesem Konsens profiliert: manche mit revolutionärem Gestus, andere mit der Tendenz zur Übergriffigkeit ins Private, Transformation und Dekonstruktion der bürgerlichen Gesellschaft oder mit der Rückkehr zu völkisch-nationalen Mustern. Deutschland hat die Folgen solcher Experimente schmerzhaft erfahren – sie endeten im 20. Jahrhundert mit Zerstörung und Millionen Toten. Erinnern wir uns: Hitler und seine Partei haben die Macht nicht ergriffen, wie man bisweilen lesen kann. Er wurde von den Deutschen in einer Wahl an die Macht gebracht.

Die Frage stellt sich also unweigerlich: Wollen wir riskieren, die Errungenschaften von acht Jahrzehnten Frieden und Stabilität preiszugeben? Oder wollen wir die Verantwortung wahrnehmen, die Demokratie zu bewahren und weiterzuentwickeln?

Die Macht liegt bei uns Bürgern. Wir können sie mit Vernunft, Verantwortungsbewusstsein und Anstand nutzen – nicht für den Sieg einer Gruppe, sondern für das Gemeinwohl und die Zukunft unseres Landes. Wir können dies, indem wir selbst uns in Parteien einbringen, Wahlprogramme mitgestalten, in jedem Fall aber mit dem Stimmzettel bei den Wahlen.

Optimismus und Pessimismus

Ob diese Therapie gelingt, hängt von Kräften ab, die in beide Richtungen wirken.

Anlass für Optimismus:

- Die bürgerliche Gesellschaft hat sich in der Geschichte als erstaunlich resilient erwiesen. Selbst nach 1945 gelang es, in kurzer Zeit Stabilität und Wohlstand aufzubauen.

- Demokratien besitzen Selbstkorrekturmechanismen: Protestwahlen können Warnsignale sein, die Politik zur Kurskorrektur zwingen.

- Internationale Beispiele wie Dänemark zeigen, dass ein anderes Medien- und Politikmodell realistisch ist – nicht als Utopie, sondern als praktisches Vorbild.

Anlass für Pessimismus:

- Die Macht der Aufmerksamkeits-Ökonomie bleibt gewaltig. Algorithmen, die Empörung belohnen, sind nicht leicht zu zähmen.

- Die ideologische Verhärtung in bestimmten Milieus verhindert Dialog. Wer Andersdenkende moralisch delegitimiert, wird kaum zum Kompromiss fähig sein.

- Die Migration hat in manchen Städten ein Ausmaß erreicht, das schwer umkehrbar ist. Segregationstendenzen könnten langfristig Parallelgesellschaften festigen.

- Die politische Kultur in Deutschland ist stark moralisierend geprägt. Während Skandinavien „das Gemeinsame“ sucht, wird in Deutschland „der Gegner“ gesucht.

Die Wahrheit liegt wohl dazwischen: Es gibt gute Gründe, Hoffnung zu haben – aber ebenso viele, wachsam zu bleiben.

Epilog

Am Ende stellt sich die Frage: Was hält eine Gesellschaft zusammen? Weder Gesinnungsethik noch bloße Verwaltung reichen aus. Was gebraucht wird, ist ein neuer Gesellschaftsvertrag – unausgesprochen, aber wirksam.

Ein solcher Vertrag könnte vier Prinzipien umfassen:

- Respekt vor Pluralität: Unterschiedliche Meinungen sind nicht Bedrohung, sondern Normalität. Moralische Abwertung des Andersdenkenden schwächt die Demokratie.

- Verantwortung statt Gesinnung: Politische Entscheidungen müssen sich an Wirkungen messen lassen, nicht an Absichten.

- Stärkung der Mitte: Politische Institutionen, Parteien und Medien müssen die bürgerliche Mehrheit repräsentieren – nicht ignorieren.

- Kulturelle Selbstbehauptung: Deutschland darf sich seiner Geschichte bewusst sein, ohne sie zur ewigen Fessel zu machen. Erinnerungskultur ist Pflicht, aber kein politisches Dogma.

Eine Konsensgesellschaft entsteht nicht von allein. Sie muss gewollt, gepflegt und verteidigt werden – gegen Extreme von links wie von rechts, gegen die Versuchung moralischer Selbstüberhöhung, gegen die Logik der Empörungsmaschinerie.

Die Diagnose mag ernüchternd sein. Doch die Therapie bleibt möglich. Sie setzt Mut zur Realität voraus, und sie verlangt von allen Seiten Verzicht: Verzicht auf das moralisch Absolute, Verzicht auf das Spiel mit der Empörung, Verzicht den Versuch, den Untergang herbeizureden.

Wer das Gemeinsame wieder stark machen will, muss sich daran erinnern, dass Demokratie kein Kampf der „Tugendhaften“ gegen die „Bösen“ ist, sondern das mühselige, aber lohnende Geschäft des Aushandelns.

- Teil 1: Demokratie im Stresstest – Vom Konsens zur Polarisierung

- Teil 2: Demokratie im Stresstest – Der Meschanismus der Eskalation

Begleitmaterial: